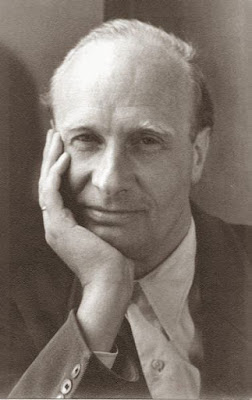

«Humildad y Soberbia» - Josef Pieper (1904-1997)

La virtud de

la templanza, en cuanto aplicada a ese instinto para someterlo a los dictados

de la razón, se llama humildad. Esta consiste en que el hombre se tenga por lo

que realmente es[2].

Con esto está ya dicho lo fundamental sobre esta virtud.

Por eso

resulta difícil entender el que se haya discutido tanto sobre ella. Claro que

hay que tener en cuenta los esfuerzos del diablo para destruir en las almas la fisonomía

delicada de esta virtud, tan esencial para la perfección cristiana. Pero si

prescindimos de esto, hay que admitir un oscurecimiento del concepto de humildad

en la conciencia cristiana, para explicarnos tanta discusión sobre su verdadero

alcance y contenido.

En todo el

tratado de Santo Tomás sobre la humildad y la soberbia no se encuentra ni una

frase que diera pie a pensar que la humildad pueda tener algo que ver, como

tampoco lo tiene ninguna otra virtud, con una constante actitud de

autorreproche, con la depreciación del propio ser y de los propios méritos o

con una conciencia de inferioridad.

¿Qué quiere

decir magnanimidad? Es el compromiso que el espíritu voluntariamente se impone

de tender a lo sublime[5].

Magnánimo es aquel que se cree llamado o capaz de aspirar a lo extraordinario y

se hace digno de ello. El magnánimo es en cierto modo caprichoso; no se deja

distraer por cualquier cosa, sino que se dedica únicamente a lo grande, que es

lo que a él le va[6].

El magnánimo tiene sobre todo una sensibilidad despierta para ver dónde está el

honor: «el magnánimo se consagra a aquello que proporciona una grande honra»[7].

En la Summa theologica se dice: «El

que despreciare la honra hasta tal punto que no se preocupa de hacer aquello

que honra merece, es de vituperar»[8].

El magnánimo no se inmuta por una deshonra injusta; la considera sencillamente

indigna de su atención[9].

Acostumbra a mirar con desprecio a los seres de ánimo mezquino; y nunca es

capaz de considerar que exista alguien tan alto que sea merecedor de que, por

miramiento a él, se cometa algo deshonesto[10].

Santo Tomás aplica al justo que muestra este sano desprecio de lo humano

aquellas palabras del Salmo 14, 4: «A sus ojos es nada el hombre malvado»[11].

Características

del magnánimo son la sinceridad y la honradez. Nada le es tan ajeno como callar

por miedo[12].

El magnánimo evita, como la peste, la adulación y las posturas retorcidas[13].

No se queja, pues su corazón no permite que se le asedie con un mal externo

cualquiera[14].

La magnanimidad implica una fuerte e inquebrantable esperanza, una confianza

casi provocativa[15]

y la calma perfecta de un corazón sin miedo[16].

No se deja rendir por la confusión cuando ésta ronda el espíritu, ni se

esclaviza ante nadie, y sobre todo no se doblega ante el destino: únicamente es

siervo de Dios[17].

Uno queda

maravillado cómo la Summa theologica

va construyendo, rasgo por rasgo, la imagen de la magnanimidad. Era necesario

un desarrollo minucioso y claro porque, aunque Santo Tomás había dicho en el

tratado sobre la humildad que la magnanimidad no es contraria a ésta, no lo

había explicado demasiado. Ahora se entenderá mejor lo que aquella afirmación

quería significar. Y advertiremos también que la frase de que humildad y

magnanimidad no se contradicen, tiene su parte de aviso y de toque de atención

para que no se desvirtúe el contenido de la humildad.

A veces se ha

confundido el magnánimo con el engreído, y esta equivocación repercute en el

juicio que se forma sobre la humildad. «Ese hombre es un soberbio», se oye a

veces decir, con más ligereza que justificación; pues raras veces es cierto que

haya verdadera soberbia («superbia»

teológica) en los casos a que nos referimos cuando hablamos así.

La soberbia

no es primariamente una forma de portarse con los demás. Soberbia es ante todo

una postura ante Dios. Quiere decir, fundamentalmente, la negación de la

relación criatura-Creador; el soberbio niega la dependencia de Dios como

criatura.

De las dos

cosas que definen el pecado: alejamiento de Dios y acercamiento a los bienes

perecederos, lo primero es lo que determina y constituye la forma definitoria

de lo pecaminoso. Este aspecto constitutivo del pecado se encuentra en la

soberbia de una manera especialísima y específica, como en ningún otro: «Todos

los pecados son fuga de Dios; la soberbia es el único que le planta cara»[18].

Los soberbios son también los únicos pecadores a quien Dios no soporta, según

dice la Biblia, en la Epístola de Santiago 4, 6.

Tampoco la

humildad es en primer término una forma de relacionarse con los demás, sino una

forma determinada de estar en la presencia de Dios. Ese carácter de criatura,

que es inherente al hombre y que la soberbia niega y destruye, es afirmado y

mantenido por la humildad. Si ese carácter creacional del hombre, el ser

hechura de Dios, es lo que constituye su esencia, la humildad, en cuanto

«sometimiento del hombre a Dios»[19],

es la aceptación de una realidad primaria y definitiva.

La cuestión

de la humildad de unos hombres entre otros la ha resuelto Santo Tomás de Aquino

en la Summa theologica de la siguiente

manera: «En el hombre hay que distinguir dos cosas: lo que es de Dios y lo que

es del hombre... Humildad, tomada en su sentido estricto, es el miedo

reverencial por el que el hombre se somete a Dios. Por eso debe el hombre

subordinar lo que hay de humano en sí mismo a lo que hay de Dios en el prójimo.

Pero la humildad no exige que se someta lo que hay de Dios en sí mismo a lo que

parece ser de Dios en el otro... Así como tampoco exige que se someta lo humano

propio a lo humano de los demás»[22].

Aunque

perfectamente delimitado el ámbito de la humildad en esta aclaración de Santo

Tomás, queda un amplio margen para una rica escala de «humildades», que van

desde un sano «desprecio de los hombres» que muestra el magnánimo, hasta el

anonadamiento de un San Francisco de Asís, que con una soga al cuello se deja

conducir ante la turba, despojado de su hábito[23].

Una vez más nos

encontramos con que la Iglesia, por lo que se refiere a la doctrina de la

perfección cristiana, no es una gran partidaria del «camino único». Este

cuidado que muestra la Iglesia por abrir sendas múltiples, su aversión incluso

al exclusivismo, está comentada por San Agustín con ocasión de otro tema afín

al que ahora nos ocupa, pero donde se refleja la identidad de pensamiento: «Si

uno cree que debe recibirse el Cuerpo del Señor diariamente y el otro dice lo

contrario, que cada uno haga lo que mejor le parezca según su opinión y

devoción. Tampoco se pelearon entre sí Zaqueo y el Centurión porque el uno

recibiera con gozo al Señor en su casa (Lc. 19, 6) y el otro dijera: Señor, yo

no soy digno de que entréis en mi morada (Lc. 17, 6). Aunque no de la misma manera,

ambos hicieron honor al Redentor»[24].

* En «Las Virtudes Fundamentales» (fragmento del estudio de la virtud de la Templanza),

Ediciones Rialp, Madrid, 6ª edición – 1998, pp. 276-281.

____________________________

[2] Summa theologica, 2-2, 161, 6; 162, 3 ad 2.

[3] 2-2, 161, 1 ad 3; 129, 3 ad 4.

[4] 2-2, 162, 1 ad 3.

[5] 2-2, 129, 1.

[6] 2-2, 129, 3 ad 5.

[7] 2-2, 129, 2.

[8] 2-2, 129, 1 ad 3.

[9] 2-2, 129, 2 ad 3.

[10] 2-2, 129, 3 ad 4.

[11] Loc. Cit.

[12] 2-2, 129, 4 ad 2.

[13] 2-2, 129, 3 ad 5.

[14] 2-2, 129, 4 ad 2.

[15] 2-2, 129, 6.

[16] 2-2, 129, 7.

[17] 2-2, 129, 7 sed contra.

[18] Juan Casiano, De Coenob. inst. 12, 7.

[19] 2-2, 162, 5; 161, 1 ad 5; 161, 2 ad 3; 161, 6.

[20] 2-2, 161, 3 ad 3.

[21] Theodoro Haecker, en su obra Dialog über Christetum und Kultur (Hellerau, 1930), 78, y posteriormente en el T. I, Essays, de sus obras completas (Kösel, Munich, 1958), llama al humor «humildad natural». Vid. también a este respecto lo que dice Fr. Th. Vischer, Aesthetik, I (Reutlingen y Leipzig, 1846) 449 ss: «El humorista sabe que es un loco; se ve, sin que él mismo pueda evitarlo, como reflejado lo que en él hay de bajo e inconsciente en ese espíritu del que él parte para reconocerse como tal. Pero eso mismo es lo que le hace a la vez sabio y loco; pues el que ve y la cosa vista son la misma persona; este ver/se (sujeto y objeto a la vez) es lo que constituye la liberación de las personas».

[22] 2-2, 161, 3-

[23] Vid. Bruder Leo, Spiegel der Vollkommenheit (Leipzig, 1935), 111 ss.

[24] Epistola ad Januarium 54, 4.