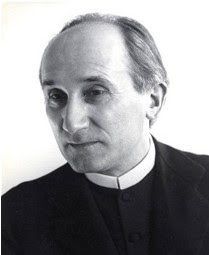

«El tiempo santificado» - Romano Guardini (1885-1968)

Ante el inicio de un nuevo año –que «Decíamos Ayer» desea feliz y santo para todos sus lectores– resulta oportuna la meditación de este luminoso pensamiento sobre la utilización del tiempo y su santificación.

Cada hora del día tiene su tono propio, pero tres de ellas nos contemplan con rostro particularmente claro: la mañana, el anochecer y, entre ambas, el mediodía.

Cada hora del día tiene su tono propio, pero tres de ellas nos contemplan con rostro particularmente claro: la mañana, el anochecer y, entre ambas, el mediodía.

La mañana

Antes que todas las demás horas,

resplandece el rostro de la mañana, fuerte y radiantemente. La mañana es comienzo.

El misterio del nacimiento se renueva cada mañana. Salimos del sueño, en el

cual nuestra vida se ha rejuvenecido y sentimos: ¡yo vivo! Yo soy.

Esta existencia nuevamente

vivida se torna oración, se dirige hacia Aquél de quien ella procede. «Dios, Tú

me has creado; te doy gracias porque puedo ser, porque puedo vivir. Te doy

gracias por todo lo que tengo y soy». La vida nuevamente sentida experimenta su

fuerza y urge a la acción. Entonces se vuelve al día que llega y a sus tareas.

También esto se hace oración: ¡Señor, en tu Nombre y en tu gracia inicio el

día. Que él sea una obra dedicada a Ti!

Ésta es la hora santa de la

mañana. La vida despierta. Nuevamente dentro de la existencia, ofrece a Dios

las gracias por estar creada, se dirige al trabajo diario dispuesta a

realizarlo en el poder de Dios y para Él.

El día depende mucho, para su

transcurso, de la primera hora. Ésta es su comienzo. Uno puede, también iniciar

el día sin un comienzo adecuado, puede deslizarse en él impensadamente.

Entonces no es de ningún modo un día verdadero, sino un trozo de tiempo sin

forma ni rostro. Pues un día es un camino, el cual requiere dirección; un día

es un trabajo, el cual reclama voluntad clara.

Dirección, voluntad y rostro

claro mirando hacia Dios –todo esto surge de la mañana verdaderamente vivida.

El anochecer también tiene su

misterio. El día llega a su fin, el hombre se dispone a entrar en el silencio

del sueño. La mañana estaba llena del sentimiento de fuerza de la vida

renovada; en el anochecer la vida está cansada y busca reposo. Y a través suyo tintinea

el misterio del fin último, el misterio de la muerte.

Durante el curso del día normalmente

no lo percibimos, pues nuestro interior está lleno de las imágenes de la vida

presente y exigido por deseos y planes para el tiempo que se acerca. Algunas

veces este misterio resuena interiormente en forma imperceptible, como un

presentir lejano. Al anochecer sentimos más fácilmente –algunas veces en forma

apremiante– cómo la vida se inclina hacia la gran oscuridad, «allí donde nadie

puede hacer nada más» (Jn. 9, 4).

Muchas cosas dependen de esto –mejor

se debería decir: todo, toda la existencia– si comprendemos el misterio de la

muerte. Morir significa no sólo que una vida llega a su fin; morir es la última

proclamación de esta vida, su acto extremo que decide todo. Lo que alguien hace

no está concluido, depende siempre de las circunstancias. Entonces, de acuerdo

a lo que se propone, produce algo nuevo a partir de lo ya sucedido, para el

bien o para el mal.

Piensa en un hombre que haya

cometido una gran injusticia o en un destino penoso que haya sobrevenido para

él. Lo hecho, hecho está, pero no es todavía algo definitivo y concluido. El

que lo ha hecho puede tomarlo como algo insignificante, y olvidar, o estar

amargado y hosco por ello, pero también puede orientar su pensamiento en otro

sentido y comenzar de nuevo. Recién ahora concluye lo que había ocurrido hace

ya tiempo. Por eso, la muerte es la última palabra que pronuncia un hombre

sobre toda la vida pasada, el rostro definitivo que él le otorga. Aquí llega a

la última decisión. Si frente a Dios, y por última vez, toma su vida entre las

manos y determina su sentido para la eternidad, el arrepentimiento comprende lo

que era erróneo y arde por ello, la humildad y la gratitud dan al Señor la

honra por lo bueno que ha ocurrido, y todo se entrega incondicionalmente a

Dios. O por el contrario el hombre permanece indiferente o desganado y deja deslizar

su vida hacia un final sin dignidad ni energía. Entonces no tiene ningún «final»,

simplemente termina. Esta vida no tiene ni forma ni rostro.

Este es el ars moriendi, supremo «arte de morir», para el cual la vida pasada

constituye un único «sí» para Dios. Ahora mira, cada noche debe ser un

ejercicio en este arte superior. Arte superior que consiste en dar a la vida un

fin efectivo que ante todo otorgue un valor definitivo y un rostro eterno a

todo lo pasado.

El anochecer es la hora de

concluir. En ella el hombre se coloca delante de Dios, previendo que estará un

día parado ante Él, cara a cara, para la última justificación. Siente lo que se

encuentra en la frase: «ha sucedido». Lo bueno, lo malo, perder y derrochar. Se

pone al lado de Dios, al lado de lo eterno, «ante quien todo vive», tanto lo

pasado como lo futuro. Se pone ante Aquél que puede dar nuevamente lo perdido

al arrepentido. Ante Dios el hombre otorga al día pasado su rostro definitivo. El arrepentimiento abarca todo lo que no fue justo y el hombre «orienta su

pensamiento en otro sentido». Si ha sido bueno, el agradecimiento humilde y

sincero pone fin a toda vanidad. Y todo lo incierto, todo lo deficiente, toda

indigencia y melancolía confían incondicionalmente en su amor todopoderoso.

En la mañana empieza la vida. Al principio la

vida crece rápida y alegremente, luego se agolpan las dificultades, tanto

externas como internas, y el ascenso se hace más lento. Finalmente la vida

alcanza el punto culminante. Pronto empieza a decaer. Cada vez se fatiga más,

hasta que luego de un breve y nuevo impulso penetra en la tranquilidad de la

noche.

Pero entre el empezar y el

llegar a la tranquilidad, en la cumbre del día, se respira un breve y extraño

momento: el mediodía. En este momento la vida no mira al futuro, porque no le

urge; el decaimiento todavía no ha comenzado. En ese momento ella no mira hacia

atrás –hacia el pasado. Se detiene, pero no por cansada; está llena todavía de

toda la fuerza de la marcha. Se detiene en el puro presente. Su mirada se

dirige a lo amplio y a lo profundo.

¡Cuán rico es el momento

meridiano! En la ciudad, donde todo alborota y corre de prisa, no lo

experimentas. Pero sal a los trigales o a la tranquila pradera, por ejemplo en

el verano, cuando el sol está en el cenit y la vastedad arde. ¡Mira cómo todo

se vuelve tan profundo! Estás parado y todo tiempo se diluye. Entonces puede

ser que sientas cómo la eternidad te observa. A todas horas habla la eternidad,

pero ella es vecina del mediodía. Aquí el tiempo espera y se abre. El mediodía

es puro presente, la plenitud del día.

Plenitud del día... cercanía de

la eternidad... esperar y estar abierto... a lo lejos suena la campana para el

«Angelus» que anuncia en el mediodía silencioso el mensaje de salvación:

El Ángel del Señor anunció a

María

Y ella concibió del Espíritu

Santo.

María dijo: He aquí la esclava

del Señor,

hágase en mí según tu palabra.

Y el Verbo se hizo carne y

habitó entre nosotros.

Cada mediodía es un eco del

mediodía del sendero de la humanidad, de la «plenitud de los tiempos». Hubo un

ser en el cual estaba esta plenitud y esperaba: María. Ella no corría, no

miraba hacia adelante ni hacia atrás. La plenitud de los tiempos estaba en ella,

nítido presente abierto a la eternidad, y esperaba. Y la eternidad se inclinó,

el mensaje llegó y la palabra eterna fue carne en su regazo puro. La campana

anuncia este misterio en nuestros días. En el mediodía del día cristiano

siempre renace el misterio del mediodía de la humanidad. A través de todas las

épocas resuena la plenitud de los tiempos.

Toda nuestra vida debería ser

vecina de la eternidad. Siempre debería estar en nosotros la tranquilidad que

está abierta a la eternidad y escucha. Pero la vida es intensa y la acalla. Al

menos deberíamos detenernos en el mediodía consagrado para el «Angelus», quitar

lo que se abre paso, estar tranquilos y escuchar atentamente el misterio en el

que «la palabra eterna, cuando todo estaba en profundo silencio, descendió del

trono real» –una vez en el hecho histórico externo, pero siempre renovado en

cada alma.

Y de este modo se puede, en este

momento de tranquilidad tan profunda, en medio del mundo saberse unido con los

otros, con los de afuera; permanecer en la misma tranquilidad, tener comunidad,

celebrar y rogar.

* En «Los Signos Sagrados», Ediciones

Librería Emmanuel, Buenos Aires, 1985.